# 同居の先輩、恋の味

彼らの職場は賑やかなオフィス。デザイン会社の一角で、社員たちの笑い声が響く中、彼の名は中田翔太(なかたしょうた)。後輩の中でも一際明るい彼は、どこか憎めない甘えん坊。しかし、特に意識しているのは同じ部署の先輩、藤原大輝(ふじわらひろき)だった。

「翔太、まだデザイン提出してないのか?」藤原の声が響く。彼はパソコンの前で真剣な表情を隠さずにいた。

「え、あ、今やってる!待ってて!」翔太は焦りながら急いで仕上げにかかる。藤原の視線が自分に向いているだけで、心臓がドキドキするのはいつものことだ。

「ほんとに?大丈夫、任せるよ」と言いながらも、藤原の目には期待と少しの心配が見え隠れしていた。

数日後、会社の忘年会でのこと。酔った勢いで、翔太は思わず口を滑らせた。

「藤原先輩、実は同居しませんか?私、家が狭くて…!」

驚いたように目を大きく見開く藤原に、翔太は焦って言葉を続ける。「あ、あの、理由は私が一緒に住むと先輩のお世話ができるから、です!少し楽になるんじゃないかなって…」

「ふふ、翔太のお世話ね。まあ、面白そうだね」と藤原は冷静に言ったが、心の中では少しだけ甘い期待が芽生えていた。

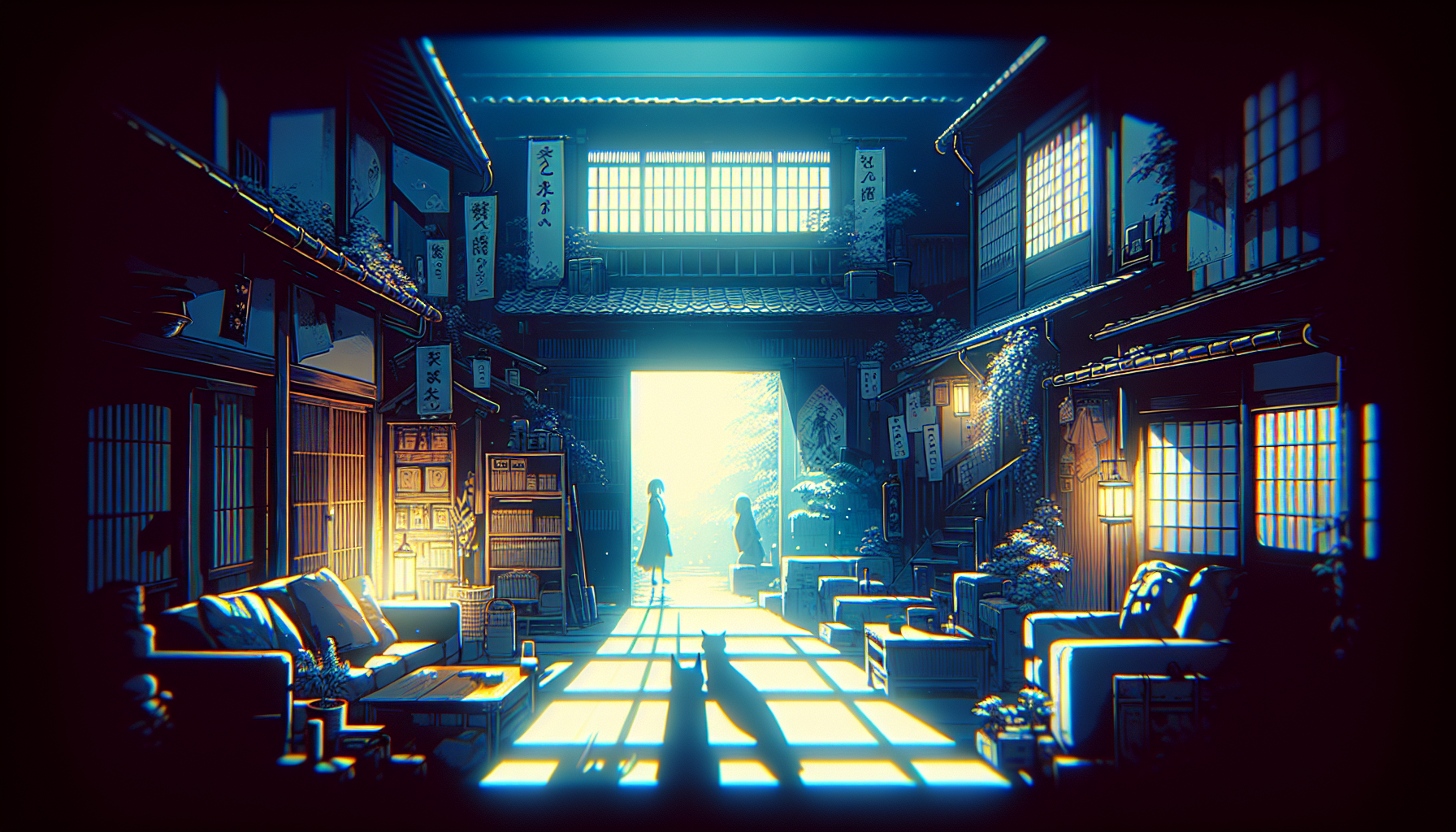

その後、二人はそのままの流れで一緒に住むことになった。引っ越しの日、翔太は荷物を運びながらドキドキが止まらなかった。藤原が隣にいるというだけで、心が温かくなるのだ。

「これ、翔太の部屋に置いておくよ。あ、俺のもここにするからね」と藤原が言い、何気なく彼の肩に触れた。

「わ、わかった…!」翔太は頬を赤くしながら、嬉しさと不安が交錯する。先輩と一緒にいるのは嬉しいが、これがどうなるのか全く分からなかった。

日々が過ぎる中で、翔太は藤原との同居生活を楽しむようになった。朝食を一緒に作り、その後一緒に出勤するのが当たり前になっていく。時には意見の食い違いから言い争いになることもあったが、その後には一緒に笑い合う時間が待っていた。

ある夜、リビングで一緒に映画を観ながら、翔太は思わず口を開いた。「藤原先輩、なんでこんなに楽しいのだろう…?前は何にも分からなかったけど、今はどんどん先輩のことが好きになっていく気がするんです」

その言葉に、藤原は軽く笑った。「ああ、翔太はいつも正直だな。だからいいんじゃないか。俺も、君といると楽しいし…少しだけ特別な感情が芽生えてきたかもしれない」

翔太は鼓動が高鳴るのを感じながらも、その言葉に安心感を覚えた。どうやら、自分の思いはちゃんと伝わっているのかもしれない。

「そういうことですか…!」翔太は明るい声で返した。嬉しさで肩が跳ね上がった。

その後も、二人の関係は少しずつ変化していった。互いの存在が日常に溶け込み、無邪気な笑い声が響く家は、まるで幸せの象徴のようだった。

ある晩、翔太が藤原に甘えに行くと、「あ、またお皿洗いをサボるつもり?いい加減、意識しないと翔太の家事力がアップしないぞ」と藤原が冗談めかして言った。

「いや、藤原先輩がやってくれるんだから、私はのんびりしてていいですよ!」翔太は笑いながら返した。「それに、私の特技は“甘え上手”と“愛嬌”ですから!」

藤原は「そっか、じゃあ翔太の特技をもっと生かそう」と笑い、ふと翔太の髪をくしゃっと撫でた。「そういうの、ずるいからな」

こうした日常が続く中、いつの間にか自分たちの感情が深まっていくことに翔太は気付いた。その瞬間は照れ臭いが、温かい気持ちが確かに心に芽生えていた。

ある日の帰り道、翔太は一つの決心をした。「藤原先輩、私が好きなんです。もっと一緒にいたいって…!」

その言葉を待っていたかのように、藤原は驚いた表情を浮かべたが、すぐに微笑んだ。「ありがとう、翔太。でも、これからのことを一緒に考えていけたらいいな」

その夜、翔太は布団の中で眠りにつきながら、心が温かくなり、彼に伝えた言葉を思い出していた。新たな関係が始まる予感に、心が踊った。

数日後、二人でコーヒーを飲んでいると、藤原が急に真剣な表情を見せる。「翔太、少し考えたいことがあるんだ…」

ドキッとした翔太だが、藤原が続ける言葉に期待が高まる。「一緒にいる時間がどれだけ幸せか、分かるような気がするよ。もし良ければ、もう少し特別な関係になれたらいいなと思っている」

翔太の心の中で何かがはじけた。「私もそのつもりです!」思い切って答えた。

二人は笑い合い、これまで以上の関係へと進むことができた。少しずつ変わっても、温かく心地よい時間が続いていく。

それから数週間後、翔太は無邪気な気持ちで藤原に言った。「これからも、一緒に住んでくれる?」

「もちろん、翔太。君と過ごす毎日は、俺にとって特別だから」と藤原が言った瞬間、翔太の心が満たされた。

新たな生活が始まった。その未来がどんなものであれ、彼らは共に歩んでいくことを決めた幸運に感謝した。

そして、温かい余韻を残しながら、彼らの物語はゆっくりと続いていくのだった。